オクラを栽培していると、葉がくるくると巻かれたような状態になり、中を開いてみると緑色の幼虫が潜んでいることがあります。これは、ハマキムシのように葉を巻いて食害する害虫「ワタノメイガ」による被害です。特に露地栽培では発生が多く、対策を怠ると株全体に広がり、収穫量の低下を招く恐れがあります。

ワタノメイガはアオイ科植物を好む蛾の一種で、その生態には卵、幼虫、成虫それぞれに異なる行動特性があります。特に卵は非常に小さく葉裏に産み付けられるため、発見が難しく、知らないうちに幼虫の被害が進行していることもあります。幼虫は葉を巻いて中で葉を食べながら成長し、やがて成虫になって次の産卵を繰り返します。

被害を抑えるためには、発生サイクルを理解したうえで、タイミングよく対処することが重要です。この記事では、農薬の使い方や注意点に加え、天敵を活かした自然な防除、家庭菜園でも実践しやすい駆除法、さらには海外で効果が認められている非農薬の手法も紹介しています。

また、ワタノメイガには毒があるのかと心配される方もいるかもしれませんが、人に害を与えるような毒性は確認されておらず、適切に扱えば安全に駆除することが可能です。被害を広げないためには、正しい知識と日々の観察が欠かせません。オクラの健やかな生育を守るために、ぜひ本記事の情報を活用してください。

-

ワタノメイガの生態や発生時期を把握できる

-

卵・幼虫・成虫それぞれの特徴と対処法がわかる

-

家庭菜園で実践できる駆除や予防の方法を知ることができる

-

天敵や非農薬による対策の選択肢を理解できる

オクラの害虫ワタノメイガの対策と駆除法

- ワタノメイガの生態と発生時期

- 卵の特徴と発見しやすい場所

- 幼虫による被害と行動パターン

- 成虫の特徴と活動時間帯

- ワタノメイガに毒はある?人体への影響

ワタノメイガの生態と発生時期

ワタノメイガ(学名:Notarcha derogata)は、アオイ科の植物を好む蛾の一種で、特にオクラの葉を巻いて食害することで知られています。生態を理解することは、適切な時期に防除対策を講じるうえで非常に重要です。

この害虫は、年におよそ3回発生するとされており、主に6月から10月にかけて幼虫が活動します。特に注意すべき時期は8月から9月で、この時期は発生のピークにあたり、家庭菜園でも被害が急増します。

成虫は夜行性で、昼間は葉陰などに隠れて過ごし、夜になると活発に飛び回りながら、葉の裏に一つずつ卵を産みつけます。1匹の雌成虫が産む卵の数は正確なデータが少ないものの、数十個にのぼることが一般的です。

孵化した幼虫は、最初は葉裏の葉脈近くに糸を張って潜み、やがて葉を巻き込んで中に入り込みながら食害を進めます。成長段階に応じて色が変化し、乳白色 → 淡緑色 → 赤褐色と変わるのが特徴です。老熟した幼虫は葉を巻いた巣の中で蛹となり、再び成虫へとサイクルを繰り返します。

また、ワタノメイガは越冬する際には幼虫のまま枯れ葉や茎の根元付近で冬を越すため、翌年の発生源にもなります。このため、シーズン終了後の圃場の清掃も防除対策の一環として重要です。

なお、施設栽培(ハウス)では発生が少ない傾向にあるため、露地栽培での対策が主な対象となります。

このように、ワタノメイガの発生時期とライフサイクルを把握することで、最も効果的なタイミングで対策を講じることが可能になります。タイミングを逃さないことが、オクラの健全な栽培を守る鍵となります。

🔎 参考:高知県 病害虫・生理障害台帳(2012年版)

出典元:https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/info/dtl.php?ID=3474

卵の特徴と発見しやすい場所

ワタノメイガの卵は非常に小さく、肉眼では気づきにくいため、見逃されやすいのが実情です。オクラ栽培で繰り返される被害の背景には、この「卵の存在に気づかないこと」が大きく関係しています。

卵は直径およそ0.3〜0.45mm程度の楕円形で、やや半透明、光の加減では水滴のように見えることもあります。一つの葉に数個から十数個が、1個ずつ離して産み付けられるのが特徴です。これは多くの蛾類が卵塊で産卵するのとは異なり、個別に分散されるために発見・除去が難しくなっています。

最も多く見つかるのは、オクラの葉の裏側、葉脈近くです。特に成虫が夜間に活動し、風通しがよく静かな環境で産卵する傾向があるため、日中に葉の裏を静かに観察することが発見の第一歩です。葉のサイズが大きくなり、柔らかい新葉が展開してくる時期に集中して産卵される傾向も見られます。

また、葉裏には発育段階の異なる卵や幼虫が同時に存在することがあり、1枚の葉に複数の世代が共存していることも珍しくありません。これは発生を断ち切るためには、単に幼虫を除去するだけでなく、卵の段階からこまめに観察・対処する必要があることを意味します。

卵は極めて小さく、一般的な目視では見つけづらいため、光を反射させながら斜めから観察したり、虫眼鏡を用いると確認しやすくなります。特に朝や夕方の柔らかい光が卵の輪郭を浮き立たせるため、時間帯を選んで点検するのも効果的です。

このように、ワタノメイガの卵は被害拡大の“出発点”でありながら見つけづらいため、日々の観察習慣と葉裏への注意が家庭菜園での被害抑制に直結します。なお、現時点で信頼性の高い研究に基づく卵の個体数や孵化率に関する公的データは確認できていませんが、農業試験場レベルでは「発見困難な単産型」であることが指摘されています。

葉に異常がないように見えても、葉裏を定期的に確認することが、見落としによる連続発生のリスクを減らすカギとなります。

幼虫による被害と行動パターン

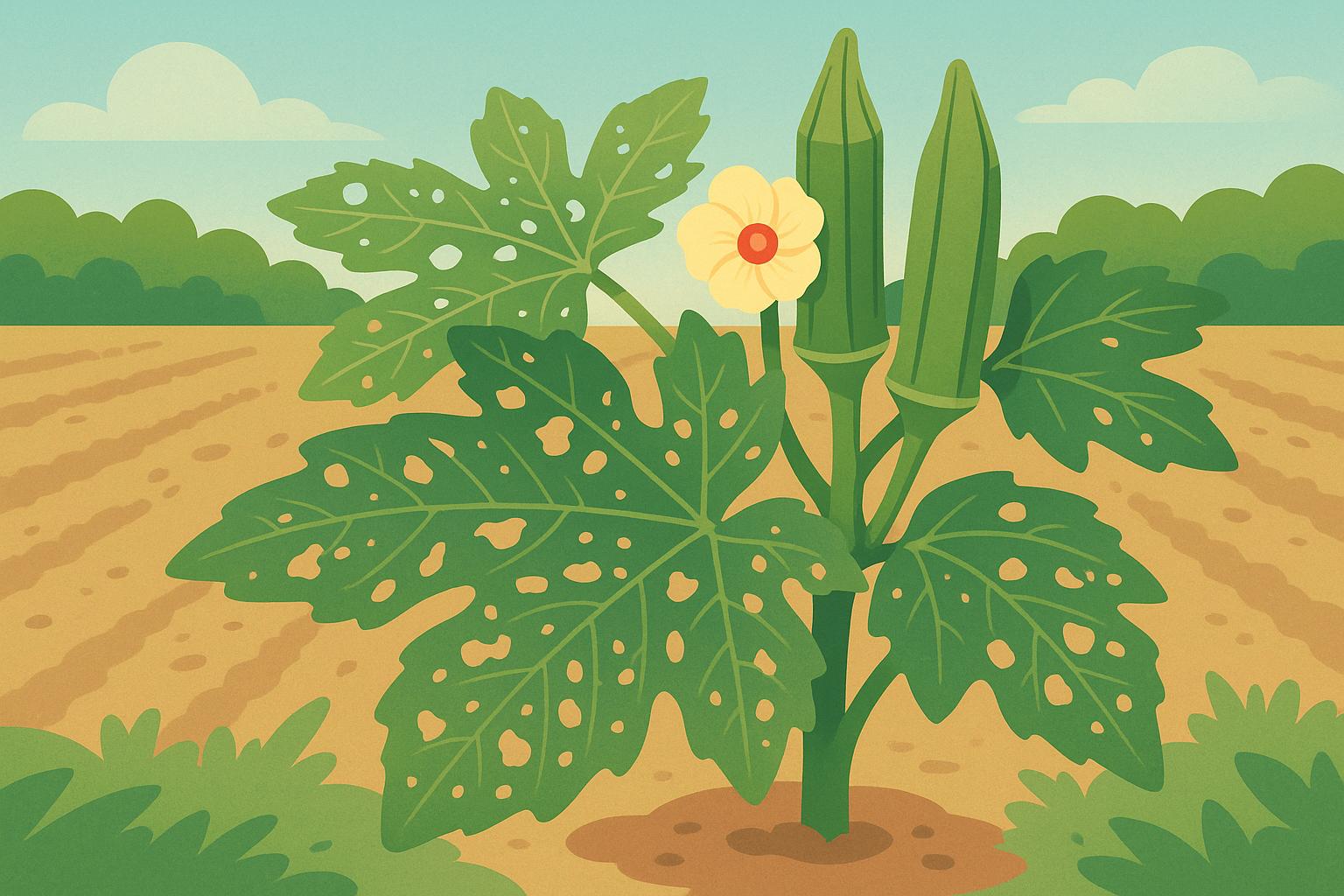

ワタノメイガの被害は、主に幼虫による葉の食害が原因で発生します。オクラに特化して栽培している家庭菜園では、この幼虫が及ぼす影響は見過ごせません。

孵化直後の若齢幼虫は、オクラの葉裏の葉脈近くに糸を張り、その中に潜んで食害を始めます。成長とともに活動範囲を広げ、葉の縁を内側に巻き込み、筒状の「巻葉(まきよう)」を形成します。この中で葉を食べながら生活し、他の害虫と異なり、糞を溜めながら葉の内側を集中的に食害する特徴があります。

特筆すべきは、ワタノメイガの幼虫が1つの巻葉に留まらず、成長に伴って新しい葉を次々と巻いて移動していく点です。そのため、放置しておくと被害が株全体に広がり、最終的にはほとんどの葉が巻かれてしまうケースもあります。光合成能力が著しく低下し、生育不良や収量減少にも直結します。

さらに、被害を受けた葉は外見上も傷み、葉に多数の穴が開いたり、巻葉が褐変・枯死するなど、景観と健康面の両面で悪影響が及びます。オクラに限らず、ワタ、ムクゲ、フヨウなどのアオイ科植物にも被害を与えるため、同時に植えている場合は注意が必要です。

行動面では、刺激を受けるとすぐに糸を吐いてぶら下がり、地面に落下して逃げる防御反応を示します。このため、手で捕殺しようとしても逃げられることが多く、丁寧な観察と対処が求められます。また、葉を巻いた中で蛹になるため、防除タイミングが遅れると蛾の成虫が羽化し、次の世代へとつながってしまう点も大きな問題です。

なお、老熟幼虫は体長2〜3cm程度まで成長し、体色は淡緑色から赤褐色へと変化します。終齢幼虫は特に活発で、1枚の葉の内部だけでなく、株全体を移動しながら食害を繰り返す傾向があります。

被害拡大を防ぐには、初期段階での発見と迅速な対応が肝心です。葉の異常な巻き込みや、黒い糞の蓄積が見られる場合は、幼虫が内部にいるサインですので、巻葉を開いて確認し、物理的に除去するか、早期に対応できる薬剤を使用することが有効です。

オクラの収穫期間と重なる8〜9月は、特にワタノメイガの発生が多くなるため、幼虫の動きと巻葉の増加に注視することが重要です。

ワタノメイガの幼虫や成虫、卵の画像は下記サイトでご確認ください。

🔎 参考:秋田ゆりの木 野菜畑の害虫 ワタノメイガhttps://yurinoki.main.jp/musi/watanomeiga.html

成虫の特徴と活動時間帯

ワタノメイガの成虫は、体長およそ10mm、翅(はね)を広げたときの開張が約30mm前後の小型の蛾です。全体的に淡黄色から淡褐色の体色で、前翅には波状の黒褐色の斑紋が見られます。見た目は一見地味ですが、夜間に飛び回る様子は他の蛾と似ています。

特に特徴的なのは、夜行性であるという点です。ワタノメイガの成虫は、日中は葉の裏や物陰にじっと潜んでおり、日が沈んだ頃から活発に飛び回り始めます。この時間帯に、オクラの葉の裏側に産卵を行う行動が観察されています。

産卵は一度にまとめてではなく、1個ずつ離して、異なる葉に分散して産み付けるという習性を持っています。このような産卵方法は、見逃しやすく、発生源を特定しにくくする一因にもなっています。特に注意したいのは、毎日のように新しい卵を産み続ける点です。継続的な防除が必要とされるのはこのためです。

また、成虫が活発に飛び回る夜間には、照明や光にも寄ってくる性質があり、庭先やビニールハウス内での活動が確認されることもあります。光に引き寄せられる性質を活かし、光源トラップや誘引灯との組み合わせによる発生モニタリングも可能です。

現段階で、ワタノメイガの正確な寿命や1頭あたりの産卵数に関する日本国内の公的データは乏しいものの、類似種の研究に基づけば、1週間程度で羽化・産卵を完了する短いライフサイクルであることが推測されます。

家庭菜園においては、日中に葉の裏を観察しても成虫を見つけにくいため、被害状況や巻葉の増加、卵や幼虫の有無から発生を推測する必要があります。また、夜間の防虫ネット利用や成虫の飛来を防ぐ物理的遮断も、有効な対策となります。

成虫が目立たず静かに活動する性質を持つため、「いないように見えて実はいる」という認識を持ち、間接的なサインに注意を向けることが、駆除と発生抑制の第一歩となります。

ワタノメイガに毒はある?人体への影響

ワタノメイガはオクラなどアオイ科植物の葉を巻いて食害する蛾の一種ですが、「人体に有害なのか?」「触れても大丈夫なのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。家庭菜園で見つけた際に、誤って手で触れてしまうこともあるため、この点を正しく理解しておくことは大切です。

結論から述べると、ワタノメイガ自体には毒性はありません。つまり、触れたからといって人間にかゆみ・炎症・毒針などの被害を与えることは基本的にありません。毒毛や毒針を持つチャドクガやイラガ類の幼虫とは異なり、ワタノメイガの幼虫は素手で触れても問題ない種類とされています。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。まず、ワタノメイガの幼虫は葉を巻いた内部にフンや食べかすを蓄積していることが多く、衛生的とはいえない環境にいるため、触れた手で目や口を触らないようにし、作業後は必ず手洗いをするのが基本です。また、個人差によっては、虫の体表に付着した植物の成分や糞によって軽いかぶれやアレルギー反応が出る場合も考えられます。

さらに、幼虫は驚くと糸を吐いてぶら下がる、素早く地面に落下するといった行動を見せるため、不意に触れると驚いて飛び退いたりしてしまうケースもあります。安全面からも、取り扱いには手袋を着用することが望ましいでしょう。

なお、現在のところ、日本国内の公的機関(農研機構、各県農業試験場など)において、ワタノメイガに毒性があるという公式な報告や科学的根拠は示されていません。多くの農業現場や家庭菜園で発生していますが、「危険な害虫」として分類されているわけではなく、あくまで「農作物に被害を与える害虫」に位置づけられています。

このように、ワタノメイガは人体に直接害を与える虫ではありませんが、触れた後の衛生管理と、接触を避けるための適切な防除対策が重要です。気になる場合は捕殺時にピンセットや手袋を使うことで、より安全に作業が行えます。

人への健康被害は心配ありませんが、オクラへの影響は深刻ですので、発見次第、迅速な対処が推奨されます。

オクラ害虫ワタノメイガの効果的な予防と対策

- 家庭菜園での基本的な駆除方法

- 天敵を利用した自然な防除方法

- 海外で効果が高い非農薬の駆除法

- 登録農薬と使い方の注意点

- 防虫ネットや被覆資材の活用方法

- 卵や幼虫の見逃しを防ぐ管理の工夫

家庭菜園での基本的な駆除方法

ワタノメイガによる被害を最小限に抑えるためには、家庭菜園ならではの無理のない・継続しやすい駆除方法を取り入れることが重要です。農薬の使用に頼らなくても、いくつかの基本的な手段で被害の拡大を防ぐことができます。

まず行いたいのは、日々の観察と手作業での除去です。オクラの葉が不自然に巻かれていたり、葉の一部が枯れたりしていたら、その中にワタノメイガの幼虫が潜んでいる可能性があります。巻かれた葉を慎重に開いて、中の幼虫を取り除くか、葉ごと摘み取るのが第一のステップです。1日1回、朝または夕方に軽く見回る習慣をつけるだけでも、初期段階の被害を抑えられます。

また、卵の除去も非常に効果的です。葉の裏に半透明の小さな粒が1つずつ離れて産み付けられていたら、それが卵の可能性があります。数が少ないうちにティッシュや綿棒などで物理的にふき取る方法は、特に薬剤を使いたくない方に適しています。

被害が進んでいる場合は、オルトラン水和剤(成分:アセフェート)など、浸透移行性のある農薬の散布が有効です。このタイプの農薬は、植物体内に取り込まれて害虫に作用するため、巻いた葉の中にいる幼虫にも効果が届きやすいという利点があります。ただし、農薬を使用する場合は、必ず登録内容と使用方法を確認し、希釈倍率や散布時期を守る必要があります。

さらに、予防的な環境整備も大切です。雑草を放置せずこまめに刈り取ることや、オクラの株元に枯れ葉がたまらないよう管理することで、ワタノメイガの幼虫の隠れ場所や越冬場所を減らすことができます。定植のタイミングも工夫すると、発生ピーク(8〜9月)を避けることができ、被害リスクを軽減できます。

このほか、ワタノメイガの成虫を物理的に寄せつけないために、サンサンネットなどの防虫ネットでの被覆や、成虫の飛来を減らすための光を控えた環境作りも効果があります。

家庭菜園では、「見つけたらすぐ対応」「増やさない環境を保つ」ことが基本です。農薬を最小限にしながらも、しっかりと観察と手入れを続けることが、ワタノメイガによる被害の連鎖を断つポイントです。

天敵を利用した自然な防除方法

農薬に頼らずにワタノメイガの発生を抑える方法として、天敵を活用した防除は、環境にも作物にも優しい選択肢として注目されています。

ワタノメイガに対して効果が確認されている天敵は、主に次のような昆虫たちです。

① 卵寄生蜂「トリコグラムマ属(Trichogramma spp.)」

この寄生蜂は、ワタノメイガの卵に産卵し、卵の内部で孵化・成長することで幼虫の発生を阻止します。特にインドやパキスタンなどオクラ栽培が盛んな地域では、ワタノメイガの天敵として広く利用されています。日本国内でもアワノメイガ対策などでトリコグラムマの放飼が実施された実績があります。

現在、家庭菜園向けに小規模でも使える「寄生蜂カプセル」なども一部販売されており、定期的に放飼することで自然なサイクルで害虫密度を抑えることができます。

② オオフタオビドロバチ(ハチの一種)

オオフタオビドロバチは、ワタノメイガの巻かれた葉の中を探し、中にいる幼虫を引きずり出して麻酔をかけるという極めて興味深い捕食行動を見せます。その後、麻酔された幼虫はドロバチの巣に持ち帰られ、産卵された卵の「保存食」となります。

このハチは自然環境に生息しており、農薬の使用を控えた畑では観察されることがあります。天敵を活かしたい場合は、殺虫成分の強い農薬を避け、畑に草花を残すなどして天敵が活動しやすい環境を整えることが重要です。

③ クモ類(ヒメグモなど)

葉の裏側や周囲に不規則な網を張るヒメグモ類も、ワタノメイガの幼虫や成虫を捕らえる天敵として機能します。目立たない存在ですが、葉裏で小さな獲物を着実に捕獲し、密かに害虫密度をコントロールしています。

また、ギボシヒメグモのような小型のクモも、オクラの葉裏に定着しやすく、被害の予防に役立つとされています。クモは農薬に弱いため、天敵の活動を妨げない農薬管理が求められます。

ただし、天敵を意図的に導入・放飼する本格的な防除は、専門的な管理が必要であり、家庭菜園では現実的に難しい場面が多いのも事実です。

とはいえ、「天敵が活躍しやすい環境を整える」という考え方であれば、家庭でも無理なく取り入れることが可能です。

■ 見逃してはいけない自然の味方たち

オクラの葉裏やその周辺では、ヒメグモやギボシヒメグモなどの小さなクモ類が静かに網を張って暮らしています。彼らは目立たないながらも、ワタノメイガの成虫や幼虫を捕らえる天敵として働いてくれます。

また、オオフタオビドロバチは日本に広く分布している在来種のハチの仲間で、巻かれた葉を探し出して中の幼虫を引きずり出し、麻酔をかけて持ち帰るという驚きの行動を見せます。家庭菜園でも、農薬の使用を控えた畑ではこうした天敵が自然に現れることがあります。

■ 家庭菜園で実践できる「天敵を活かす工夫」

完全な「天敵放飼」は難しくても、以下のような方法で天敵が働きやすい環境づくりは十分可能です。

-

殺虫剤の使用を必要最小限に抑える

広範囲に殺虫成分を散布すると、天敵も一緒に死滅してしまいます。使うなら選択性のあるもの(例:BT剤など)を。 -

クモや益虫をむやみに駆除しない

見つけたら放っておくことで、結果的に害虫の抑制に役立つことも。 -

草花や雑草を一部残す

天敵が隠れたり休んだりする場所になります。花があると捕食性の昆虫も寄ってきやすくなります。

■ 天敵活用は「共存」がカギ

天敵防除は、即効性のある方法ではありませんが、自然なかたちでじわじわと害虫密度を下げる仕組みです。

家庭菜園では、「駆除する」より「活かす・守る」という視点で栽培環境を整えることが、長期的に見て効果的な対策につながります。

海外で効果が高い非農薬の対策法

ワタノメイガは、日本のみならず東南アジア・南アジア・アフリカ諸国のオクラ栽培地でも広く被害を与える害虫として知られています。これらの地域では、農薬に依存せず、家庭や小規模農家で取り組める非農薬の対策法が実践され、実際に高い効果を上げています。ここでは、海外で普及している実用的な手法をいくつか紹介します。

■ ニンニク+トウガラシスプレーの活用(インド・ケニアなど)

自然農法を採用している国では、ニンニクや唐辛子の抽出液を使った忌避スプレーが広く用いられています。

ニンニクやカプサイシン(唐辛子の辛味成分)には、ワタノメイガの成虫を寄せ付けにくくする忌避効果があるとされ、農薬を使えない有機農家で重宝されています。

【作り方の例】

-

ニンニク2片+唐辛子1本をすりつぶす

-

水500mlに一晩漬け、濾して希釈

-

石けん水少量(展着剤として)を加えて散布

朝夕に散布することで、産卵抑制と若齢幼虫の忌避が期待できます。

予防法であり、すでに発生した虫には効果が少ないとも言われています。

■ マリーゴールドのコンパニオンプランツ(フィリピン・タンザニア)

マリーゴールド(Tagetes spp.)は、ワタノメイガのようなチョウ目害虫に対し忌避効果を持つ揮発性物質を発することが知られています。

実際、海外の家庭菜園や有機圃場では、オクラの周囲にマリーゴールドを植えることで、成虫の飛来・産卵を抑える対策が取られています。

この方法は景観性も高く、日本のガーデニングや家庭菜園にも無理なく取り入れられます。

■ フェロモントラップによる捕殺(バングラデシュ・ネパールなど)

ワタノメイガの性フェロモンを利用したトラップは、成虫の誘引・捕殺に効果的です。

海外では、簡易なバケツ型や水トラップと組み合わせて、家庭レベルでも利用されています。特に、農薬に制限のある地域では、トラップによる密度管理が基本的な防除手段とされています。

日本でも、専用の誘引剤やトラップは入手可能ですが、家庭菜園での導入率はまだ高くありません。

■ 灰・木酢液の利用(ウガンダ・ミャンマーなど)

伝統農法では、木灰を株元に撒いたり、木酢液を葉に散布して害虫の忌避・殺菌効果を得る方法もあります。

特に木酢液は、植物の活性を促す効果もあり、無農薬での予防策として評価されています。

ただし、木酢液は濃度が強いと葉に斑点ができるなどの薬害になることがあるため、500倍以上に希釈して使用するのが推奨されています。

木酢液も予防法であり、すでに発生した虫には効果が少ないとも言われています。

🌍 海外の非農薬駆除法:家庭菜園にも応用できるヒント

| 方法 | 期待できる効果 | 日本での実用性 |

|---|---|---|

| ニンニク+トウガラシスプレー | 産卵忌避・摂食抑制 | ◎(自作可) |

| マリーゴールドの混植 | 成虫の飛来・産卵忌避 | ◎(市販苗あり) |

| フェロモントラップ | 成虫の誘引・捕殺 | ○(資材入手可) |

| 木酢液・木灰 | 広域的な忌避・環境改善 | ○(注意して使用) |

家庭菜園で非農薬による害虫対策を考えるなら、海外で実績のあるこうした方法を参考にしながら、日本の環境に合わせてアレンジするのが効果的です。化学農薬に頼らず、植物と自然のバランスを活かす工夫が、持続可能な栽培に繋がっていきます。

登録農薬と使い方の注意点

ワタノメイガの駆除に農薬を使用する際は、必ず「登録農薬」であるかどうかを確認することが重要です。農薬は農薬取締法によって厳しく管理されており、作物・害虫の種類・使用時期などに応じた登録内容に従って使わなければなりません。

■ ワタノメイガ専用の登録農薬は少ない

2025年時点で、ワタノメイガに対して直接適用登録された農薬はほとんど存在していません。そのため、農家や家庭菜園では、以下のような他のチョウ目害虫に登録されている薬剤を参考に、防除の目的で使用されているケースがあります。

たとえば、以下のような薬剤が参考になります:

-

オルトラン水和剤(有効成分:アセフェート)

→ 浸透移行性があり、植物体内に吸収されて害虫に効果を発揮。

→ アブラムシ類やハスモンヨトウに登録あり。ワタノメイガにも効果があるとされます。 -

クロルフルアズロン乳剤(商品名例:トルネード乳剤)

→ 幼虫の脱皮を阻害し、効果を発揮。チョウ目害虫への適用あり。 -

スミチオン乳剤(有効成分:MEP)

→ 直接噴霧して効果を得るが、葉を巻いた中にいる幼虫には届きにくいため、発生初期の使用が推奨されます。また、すでに葉を巻いている場合は中の虫にむけてしっかり噴霧します。

※これらの農薬は「ワタノメイガ専用」ではないため、使用前に適用作物(オクラ)・対象害虫・希釈倍率・使用時期・回数をよく確認する必要があります。

■ 使用前に確認すべきポイント

農薬使用に際しては、以下の点を必ずチェックしてください:

-

オクラに登録があるか(作物別)

-

使用可能な害虫の範囲(適用害虫にワタノメイガが含まれているか)

-

希釈濃度・散布量・散布間隔・使用回数の上限

-

収穫前日数(収穫の◯日前まで使用可能か)

これらは、各農薬のラベルや製品情報、または農林水産省の「農薬登録情報検索システム」で確認できます。

▶ 農薬登録情報検索:https://www.maff.go.jp/

■ 家庭菜園での注意点

小規模栽培の場合、規定量よりも希釈が甘かったり、誤って他の作物に散布してしまうリスクがあります。また、農薬が濃すぎると、薬害でオクラの葉が変色・萎縮することもあるため、希釈倍率の厳守が特に重要です。

また、家庭菜園向けに販売されている農薬でも、「観賞用植物には使えるが、食用作物には使えない」ものもあるため、必ず「オクラに使えるかどうか」をラベルで確認しましょう。

■ 農薬を使わない日も防除のチャンス

農薬を散布していない日は、「葉裏の卵をこすり落とす」「巻葉を摘み取る」「防虫ネットを張る」といった物理的な防除をあわせて行うことで、農薬使用量を抑えつつ効果的に管理できます。

農薬は、ワタノメイガの被害が拡大しやすい8〜9月のピーク期に正しく使えば、即効性のある対策として力を発揮します。ただし、使用を誤ると作物への影響だけでなく、天敵や周囲の環境にも悪影響を及ぼすため、「登録農薬を適量・適時に」使うことが、安全で効果的な駆除の基本となります。

防虫ネットや被覆資材の活用方法

ワタノメイガのような飛来性の害虫に対しては、成虫の侵入自体を物理的に防ぐ「防虫ネット」や「被覆資材」の活用が効果的です。農薬に頼らずに済むため、家庭菜園でも取り入れやすく、オクラ栽培を安心して続けたい方にとっては特に有効な対策となります。

■ 成虫の侵入と産卵をブロックする

ワタノメイガは主に夜間に飛来し、オクラの葉の裏に1個ずつ分散して卵を産みつける習性があります。そのため、物理的に成虫が葉に触れられないようにすることが、被害の発生を根本から防ぐ方法になります。

防虫ネットを使えば、成虫が飛んできても作物に到達できず、結果的に卵の産み付けを防げるのです。これは、ワタノメイガに限らず、アブラムシやコナガなど他の害虫にも共通する有効な手段です。

■ おすすめのネットと設置方法

オクラに使う場合は、以下の条件を満たす防虫ネットがおすすめです:

-

目合いが1mm以下の細目(0.6mm〜0.8mmが理想)

→ ワタノメイガの成虫は体長約10mmと小さく、粗いネットでは侵入される恐れがあります。 -

風通しが良く、軽量な素材(ポリエチレンやポリプロピレン製)

-

遮光率が低く、光を十分に通すタイプ

設置時には、地際までしっかりと覆い、隙間ができないようにすることが重要です。支柱やフレームを使ってドーム状に展張し、株が大きくなるまでの初期成長期を中心に活用するとよいでしょう。

■ サンサンネットの活用も選択肢に

家庭菜園では、「サンサンネット」や「防虫トンネル資材」として市販されている簡易ネットでも十分対応可能です。

特に植え付け初期から設置しておくことで、最も発生が増える8〜9月の産卵ピークを事前にブロックできます。

一方で、完全密閉型にすると温度や湿度が上がりやすいため、夏季はネットの上部を開けて換気を行うなどの調整も必要です。

■ 防虫ネットと他の対策との併用

防虫ネットは予防効果には優れますが、すでに幼虫が発生している株に使っても効果はありません。そのため、以下のような対策と組み合わせるのが理想です:

-

初期散布(必要に応じてBT剤など)

-

卵の除去・巻かれた葉の摘み取り

-

被害株の速やかな隔離や剪定

■ ネットの保管と再利用

防虫ネットは適切に保管すれば複数年使用可能です。使用後は汚れを落とし、乾燥させて保管することで、コストを抑えながら継続利用できます。

防虫ネットや被覆資材は、シンプルでありながら確実な物理的バリアです。オクラ栽培におけるワタノメイガ対策では、被害の拡大を防ぐだけでなく、農薬の使用頻度を減らすことにもつながるため、家庭菜園でも積極的に取り入れたい手段のひとつです。

卵や幼虫の見逃しを防ぐ管理の工夫

オクラの葉に潜むワタノメイガの卵や幼虫は、非常に小さく目立たないため、被害が広がってから初めて気づくことが多い害虫です。そのため、日々の栽培管理において「見逃さないための工夫」を取り入れることが、発生初期の対処と被害抑制のカギとなります。

■ 葉の裏側を重点的に観察する習慣を

ワタノメイガは、オクラの葉の裏に1個ずつ卵を産み付けます。直径は0.3〜0.45mmと小さく、光の加減では水滴にも見えるほど。見つけるには、葉を裏返し、葉脈近くを斜めから光に照らすようにして見ると、卵の輪郭が浮かび上がりやすくなります。

卵から数日で孵化した幼虫も、若齢期にはわずか2〜3mmの大きさしかありません。そのため、葉に小さな穴や巻き始めの形跡を見つけたら、即座に中を確認することで、早期発見につながります。

■ 朝や夕方の「静かな時間」に見回りを

成虫の活動は夜間が中心ですが、朝や夕方は新たに産みつけられた卵や、糸で巻かれた葉の変化が特に見えやすい時間帯です。

1日1回、わずか5〜10分の見回りでも、初期の被害を発見できるチャンスが広がります。

■ 巻き始めの葉は迷わず摘み取る

ワタノメイガの幼虫は、葉の縁を巻いてその中に潜みながら葉を食害します。一つの葉に複数の幼虫がいることは少なく、基本的には1枚につき1匹が巻葉を作っているケースが多いため、被害葉をその都度摘み取ることで拡大を防ぐことが可能です。

巻葉を見つけたら、そっと開いて確認し、幼虫がいたら捕殺するか、葉ごと除去しましょう。

■ 成長段階ごとの「見え方」を覚える

ワタノメイガの幼虫は、成長するにつれて色が変化します:

-

若齢期:乳白色または淡黄色で極小サイズ

-

中齢期:淡緑色で、葉を食べながら巻き始める

-

終齢期:やや赤みがかった緑で体長2cm以上、葉を糸でしっかりと綴り内部に潜む

この特徴を知っておくことで、被害の進行度を見分けやすくなり、管理判断の目安になります。

■ 定期的な下葉の整理と雑草管理

卵や幼虫は下葉や風通しの悪い部分に集中しやすいため、不要な下葉をこまめに剪定し、通気を良くすることが予防効果に直結します。また、周辺の雑草はワタノメイガやその天敵の生息場所にもなるため、過度な除草は避けつつ、バランスよく管理するのが理想です。

「卵と若齢幼虫の見逃し」が、ワタノメイガの連続発生を許す最大の要因です。逆に言えば、葉の裏を見る習慣と、巻葉への素早い対応を徹底することで、農薬を使わずに被害を最小限に抑えることも可能です。家庭菜園でも継続できる、地道ながら効果的な予防策です。

オクラの害虫 ワタノメイガ対策と駆除のポイントまとめ

-

ワタノメイガはアオイ科植物を好む蛾で、特にオクラの葉を巻いて食害する

-

年に3回ほど発生し、幼虫の被害が多いのは8〜9月

-

成虫は夜行性で、葉の裏に1個ずつ卵を産み付ける

-

卵は直径0.3〜0.45mmと小さく、水滴のように見えるため発見が難しい

-

幼虫は巻葉の中で糞をため込みながら葉を内部から食害する

-

幼虫は成長するごとに葉を移動して被害を拡大させる

-

刺激を受けると糸を吐いて地面に落下する習性がある

-

葉の裏や巻葉をこまめに観察し、初期発見に努めることが重要

-

人体への直接的な毒性はなく、触っても基本的に問題はない

-

日々の見回りと巻葉の摘除が最も基本的な対策

-

天敵のオオフタオビドロバチやクモ類が自然防除に貢献する

-

海外ではニンニク・唐辛子スプレーやマリーゴールド混植が有効とされている

-

登録農薬は少ないが、オルトラン水和剤やスミチオン乳剤が参考として用いられる

-

防虫ネットは成虫の産卵を防ぎ、被害の予防に効果的

-

卵や若齢幼虫の見逃しを防ぐために葉裏の観察習慣を徹底することが肝心