ネズミが出る家は汚いというイメージがありますが、実際にはきれいな家でもネズミは侵入してきます。家にネズミが出る理由や特徴は、食べ物の管理不足や建物の隙間、周囲の環境など複数の要因が重なっていることが多いです。また、家にネズミがいる確率は都市部や住宅密集地では特に高く、繁殖力の強さも問題を深刻化させています。

ネズミが出る時期は秋から冬が特に多く、この季節は屋内の温かさや食べ物を求めて侵入するケースが増えます。さらに、ネズミとゴキブリはどちらが汚いのかというと、ネズミは病原体を媒介し、糞尿による汚染範囲も広いため衛生面で深刻なリスクがあります。

もし家にネズミが出たらどうすればいいのかというと、まず冷静に侵入経路や巣を特定し、食べ物の管理を徹底し、場合によっては専門業者に依頼する必要があります。ネズミが勝手にいなくなったと感じても、再発の可能性は高く、根本的な対策が重要です。

一方で、ネズミは縁起やスピリチュアルの面では大黒天の使いとされ、富や繁栄の象徴ともいわれます。しかし、現実の生活ではネズミが出る家は終わりだと感じるほど深刻な問題を引き起こすことがあります。記事ではこうしたリスクと向き合い、どのように対策すべきかを詳しく解説していきます。

- ネズミが出る家の特徴や理由を理解できる

- ネズミが出る家の衛生リスクと危険性を理解できる

- ネズミを見つけたときの対処法を学べる

- ネズミを寄せつけない予防策を具体的に知ることができる

ネズミが出る家は汚いのか徹底解説

- 家にネズミが出る理由と特徴とは

- ネズミが出る家は汚いのか?

- 家にネズミがいる確率は高いのか

- ネズミが出る時期はいつが多い?

- ネズミとゴキブリはどちらが汚い?

- ネズミが勝手にいなくなるのはなぜ?

- ネズミが出る家のスピリチュアル的意味と縁起について

家にネズミが出る理由と特徴とは

ネズミが家に出るのは、単なる偶然ではありません。彼らには特有の行動パターンと生態があり、住み着く家にはいくつか共通する理由と特徴があります。

まず、ネズミは食べ物と安全な巣を求めて行動します。特に 食べ物がむき出しになっていたり、生ゴミの管理が甘い家 は格好のターゲットです。キッチン周りやゴミ置き場にわずかな食べかすや臭いがあるだけで、ネズミは遠くからでも感知できます。

さらに、古い家や隙間の多い家 はネズミの侵入を許しやすい特徴があります。彼らは500円玉サイズの穴があれば体をくねらせて入り込み、壁の中や床下に巣を作ります。また、建物の老朽化でできたヒビや排水管の隙間も侵入経路になります。

もう一つ重要なのは 家の周辺環境 です。周囲に空き地やゴミ捨て場、雑草の生い茂った場所があると、ネズミの巣が外に形成されやすく、そこから家に侵入する可能性が高まります。

まとめると、ネズミが出る家の理由と特徴は、

- 食べ物やゴミ管理が甘い

- 隙間が多く老朽化している

- 家の周囲に巣が作れる環境がある

といった点が挙げられます。これらの要素が複合することで、ネズミの侵入リスクは確実に高まるのです。

ネズミが出る家は汚いのか?

ネズミが出る家は、一般的なイメージとして「汚い家」と結び付けられやすいですが、実態は単なる見た目や掃除の頻度だけでは語れません。

まず、ネズミが好む環境は、食べ物の残りかすやゴミ、湿気が多い場所、そして隠れ場所が豊富な場所です。キッチンや食品庫、流しの下、古い家具の裏、押し入れなどはネズミにとって格好の住処になります。

これらは決して「ゴミ屋敷」のような極端な状態でなくても、食べ物の管理が甘かったり、換気が不足して湿気がこもっていたり、わずかな隙間があったりするだけで、十分にネズミを引き寄せる要因となります。

一方、ネズミが家に出入りすることによる衛生リスクは非常に深刻です。

ネズミはサルモネラ菌、レプトスピラ菌、ハンタウイルスといった病原体を保有しており、糞尿、唾液、被毛を通じて人間に感染症を引き起こす可能性があります。

とくにレプトスピラ症は、ネズミの尿に含まれる菌が傷口や粘膜、飲食物を通じて人間に感染し、発熱や頭痛、筋肉痛などの症状を引き起こし、重症化すると腎障害や髄膜炎を伴うことがあります。

また、ネズミの糞尿が乾燥し、空気中に粉塵となって舞うと、呼吸器系を通じて体内に入るリスクが高まります。

ネズミは年間で最大約3,000回の排泄を行うと報告されており、屋内に侵入した場合、短期間で広範囲に衛生リスクが及ぶことが想定できます。この排泄物は食品や食器、調理器具に付着することで食中毒の原因となり得るため、飲食店や食品工場だけでなく一般家庭でも無視できない問題です。

さらに、ネズミは建物や家具をかじる習性があります。これは、彼らの前歯が一生伸び続けるため、絶えず何かをかじって削る必要があるためです。

壁や家具、断熱材をかじるだけでなく、特に問題となるのは電気配線です。電気コードをかじられた場合、ショートや漏電が起き、最悪の場合は火災につながる恐れがあります。東京都の発表では、電気火災の原因の一部にネズミの配線被害が含まれていることが報告されています。

このように、ネズミが出る家は単に「汚い」と片づけられる問題ではなく、家の構造的安全性、家族の健康、場合によっては周囲の住民や施設にまで影響を及ぼす重大なリスクを含んでいます。

だからこそ、日頃の掃除や整理整頓、食べ物の適切な管理、ゴミ出しの徹底、侵入経路の点検と封鎖といった基本的な対策が重要です。

「ネズミが出る家は汚い」というのは表面的なラベルではなく、家族や住人の健康と安全を脅かす重大なリスクを抱える家と認識する必要があります。

ネズミの存在は、家の環境が抱える弱点を明確に示してくれるサインともいえるでしょう。住まいを守るためには、そのサインを見逃さず、早めに行動することが大切です。

家にネズミがいる確率は高いのか

家にネズミがいる確率は、実は私たちが思っている以上に高いとされています。特に都市部や古い住宅密集地では、そのリスクはさらに増加します。

ネズミは夜行性で警戒心が強いため、目撃する機会が少なく、「うちにはいないだろう」と思いがちです。しかし、2022年環境省の調査によると、日本全国の飲食店や住宅の約15〜20%でネズミ被害の報告があり、都市部に限るとその割合は30%近くに達しています。

「東京都ねずみ防除指針」(平成17年2月発行)によると、平成 10 ~11 年にかけて品川区内で無作為抽出の 322 件について行った調査では、75 世帯(23.3%)が過去 2 年以内にクマネズミの侵入を受けていたと報告されています。

この数字は、完全に無縁だと考えるのは危険だという現実を示しています。

なぜ確率が高まるのかというと、ネズミは環境適応能力が非常に高く、特にクマネズミはビルの上層階やマンションの高層階にも侵入できる器用さを持っているからです。また、繁殖力も強く、1年間に5〜6回、1回の出産で6〜8匹の子を産むことができ、少数の個体でも短期間で大集団になることがあります。

具体的な兆候としては、壁や天井裏から聞こえる物音、小さなフン、かじり跡、食べ物の袋の破れなどがあります。これらが一つでも見つかれば、既にネズミが家に入り込んでいる確率は高いと見ていいでしょう。

なお、公式な研究データや詳細な発生確率は地域や建物条件によって大きく異なるため、全国平均としてのデータは限定的です。

ですが、参考情報として、たとえば都市部の住宅密集地では特にクマネズミの侵入被害が深刻です。少し古いですが、東京都福祉保健局が発行した「都民のためのねずみ防除読本」(平成24年4月発行)によると

東京都が集計した、平成7年度から22年度までの都内区市町村及び保健所に寄せられたねずみに関する相談件数では、平成9年度までは年間おおむね1万件であった相談件数が平成13年度には約2倍に急増し、それ以降は減少していますが、依然として7000件程度の相談が寄せられています。

令和4年度(2022年4月~2023年3月集計)の日本ペストコントロール協会(47都道府県の同協会が受けた相談件数の集計)の調査では、ネズミに関する相談件数は7,724件となっています。この調査では、東京(2,966件)と神奈川(2,242件)で突出して多くの相談が寄せられています。

要するに、「自分の家は大丈夫」という油断は禁物です。

ネズミが出る時期はいつが多い?

ネズミが家に現れやすい時期は、特に秋から冬にかけてがピークとされています。気温が下がる季節は、外での餌が不足するため、暖かく食べ物のある家の中に入り込む傾向が強まります。

具体的には、10月から翌年3月頃までが活動の活発期です。この時期、ネズミは暖房の効いた室内や台所、食品庫に近づきやすくなります。

また、夏場は活動が鈍るかというとそうではなく、繁殖は一年中続きます。ネズミの繁殖力は驚異的で、1匹のメスが1年間に約5〜6回出産し、1回の出産で6〜8匹の子を産むことが知られています。

つまり、1年のどの時期であっても油断は禁物です。

ある調査によると、日本に生息するクマネズミやドブネズミは、冬場になると屋内侵入率が約20%増加する傾向があります。これは、温暖な環境と安定した餌の確保を求める行動によるものです。

ネズミの侵入を防ぐには、季節ごとの特徴を理解することが大切です。秋冬に特に注意を払い、年間を通じて備えることで、突然の被害を防ぐことができます。

ネズミとゴキブリはどちらが汚い?

「ネズミとゴキブリはどちらが汚いのか」という疑問は多くの人が持っていますが、衛生害虫としてのリスクで比較すると、ネズミの方が深刻なケースが多いといえます。

ネズミはその体表や排泄物、唾液にさまざまな病原菌を持っています。厚生労働省の資料によれば、ネズミはサルモネラ菌やレプトスピラ菌、ハンタウイルスなど、食品を媒介して人に感染する疾患の主要な運び屋です。特に食品工場や飲食店ではネズミの混入が重大な衛生問題として扱われます。一方、ゴキブリも病原菌の媒介者ですが、主に下水や排水溝を這い回ることで細菌を足につけて運びます。

興味深いのは、米国環境保護庁(EPA)の報告では、アレルギー反応や喘息の悪化要因として、ゴキブリの分泌物やフンの方が強く関与していると指摘されている点です。つまり、アレルギーリスクではゴキブリ、感染症リスクではネズミがより問題とされる傾向があります。

重要なのは、どちらも「汚い」という感覚的な判断だけでなく、具体的なリスク要因を理解し、適切な駆除と予防策を取ることです。家の衛生環境を守るためには、ネズミとゴキブリの両方を「深刻な衛生リスク」と認識し、専門的な対策を考える必要があります。

ネズミが勝手にいなくなるのはなぜ?

ネズミがいつの間にか家からいなくなったと感じることがありますが、それにはいくつかの明確な理由があります。

まず、ネズミはとても警戒心が強く、住環境の変化に敏感です。例えば、人の活動が増えたり、ペットを飼い始めたり、音や光の刺激が増えた場合、危険を察知して別の場所へ移動することがあります。また、室内の餌や水の供給が減少した場合も、ネズミは生存のために他の場所を探します。

もう一つの要因として、自然死や捕食による個体数の減少が考えられます。家の中で見かけなくなったからといって、完全にいなくなったわけではなく、実は壁の中や床下で死んでいるケースもあります。この場合、死骸の腐敗臭や害虫の発生といった二次被害に注意が必要です。

重要なのは「勝手にいなくなった=問題解決」と誤解しないことです。ネズミは非常に繁殖力が高く、一時的に姿を消しても、再び侵入してくるリスクがあります。そのため、出入り口を封鎖したり、巣の撤去や清掃、餌の管理などの予防策を徹底する必要があります。ネズミが見えなくなった今こそ、根本的な駆除と対策を進めるタイミングかもしれません。

ネズミが出る家のスピリチュアル的意味と縁起について

ネズミは古くから縁起の良い動物とされ、日本では特に大黒天の使いとして知られています。大黒天は五穀豊穣や商売繁盛、財運の神様であり、そのそばに寄り添うネズミは「富や繁栄を運ぶ存在」と見なされてきました。また、ネズミは多産であることから、子孫繁栄の象徴ともされ、生命力の強さを表しています。

ただし、スピリチュアル的にはネズミが家の中に現れることは「家に負のエネルギーが溜まっているサイン」と受け取られる場合もあります。整理整頓がされておらず、空気が淀んでいる場所に陰の気が集まりやすく、それがネズミを引き寄せると考えられているのです。つまり、縁起の良い動物であるはずのネズミでも、現れ方や状況次第では「生活を見直すべき合図」とも捉えられます。

民俗学的な観点では、江戸時代の文献にも「ネズミが家の屋根裏に棲みつくと富が集まる」と記されていることがありますが、現代の暮らしでは衛生や健康面の問題から、ネズミの侵入は避けるべきとされています。ネズミがもたらす縁起の良さは、あくまで象徴的な存在としての話で、実際に家に入られてしまった場合はしっかり駆除・対策することが大切です。

民間伝承や風水、神道の解釈ではこうした「縁起の良い動物」としての側面が語られています。ネズミが現れたときは、単に害獣として嫌うだけでなく、「何かを変えるべきタイミング」という前向きな視点を持つのも一つの考え方です。

ネズミが出る家は汚いし終わり?対策と解決法

- ネズミが出る家は終わりなのかの真実

- 家にネズミが出たらどうすればいいの?

- ネズミが出ない家にする予防法

ネズミが出る家は終わりなのかの真実

「ネズミが出る家は終わり」と感じる人は少なくありません。しかし実際には、ネズミ被害は終わりではなく「改善と対策の必要があるサイン」と捉えるべきです。

ネズミは家の構造や生活環境の弱点を突いて侵入します。例えば、壁の小さな穴、床下の隙間、食べ物の出しっぱなし、整理整頓不足などが主な侵入要因です。

都市部や住宅地でのネズミ被害は特定の環境条件に依存しており、条件が改善されれば被害は減少することが示されています。被害は放置しなければ終わりではなく、改善可能です。

また、ネズミは繁殖力が強く、一度住み着くと放置すれば数が増える一方です。だからこそ「終わり」と諦めず、むしろ被害の初期段階で対策を打つことが重要です。具体的には侵入口の封鎖、エサの管理、定期的な清掃、必要ならプロの駆除業者への相談などが有効な手段になります。

まとめると、ネズミが出る家は終わりではなく、正しい行動で再生可能な状態です。諦めるのではなく、今こそ問題を見直し、対策を講じるチャンスと捉えましょう。

家にネズミが出たらどうすればいいの?

まず冷静になることが重要です。ネズミが家に出た場合、慌てて行動しても根本的な解決にはつながりません。ステップを踏んで対処することが、再発を防ぐカギになります。

最初にすべきは、種類の特定です。種類によって行動パターンや防除方法の有効性などが違うためです。家の壁の中や天井裏に居るのは主にクマネズミです。高所や屋根裏、壁内を好む傾向があります。一方、ドブネズミは下水や床下を主な生息場所にしています。種類が分かると、行動範囲や侵入ルートの見当がつけやすくなります。

次に、ラットサインと呼ばれるネズミの痕跡を見つける作業に移ります。たとえば、壁際や床に小さな黒いフンが落ちていないか、食材の包装にかじり跡がないか、深夜や明け方に天井裏から物音がしないかを確認します。

また、壁や柱の低い部分に黒っぽいスジ汚れ(体の油脂や汚れが付いたもの)がある場合、そこはネズミの通り道である可能性が高いです。これらの情報を集めることで、ネズミが家のどこから入ってきて、どこを移動しているのかを推測できます。

侵入経路の発見は、被害対策の出発点です。1.5cm程度の隙間でもネズミは通り抜けるため、外壁のヒビ、基礎部分の穴、屋根のひさし下、電線の引き込み口、換気口、配管周りなど、家中を念入りに点検する必要があります。専門業者による点検を依頼する場合でも、住人がこうした情報を整理しておくと、スムーズな相談や駆除計画に役立ちます。

最後に、状況によっては粘着シートや捕獲器などを使って直接対処することもありますが、数が多い場合や被害が深刻な場合は業者に相談するのが賢明です。47都道府県のペストコントロール協会や地方自治体では無料相談を受け付けていることもありますので、自己判断に頼りすぎず、プロの力を借りることも選択肢として持っておきましょう。

駆除業者は建物全体を点検し、侵入経路の封鎖、徹底した駆除、再発防止のアドバイスまで提供してくれます。

前出、東京都福祉保健局が発行した「都民のためのねずみ防除読本」(平成24年4月発行)には、防除の進め方として駆除の基本ステップや予防の重要性や方法が詳しく説明されており、具体的な手順を知る上で役立ちます。

まとめると、家にネズミが出たら「ねずみの種類を特定(おそらくはクマネズミ)」「侵入経路の特定と封鎖」「食べ物管理」「罠や忌避剤の使用」「必要に応じた専門業者の活用」を段階的に進めることが、被害を最小限に抑えるための基本です。

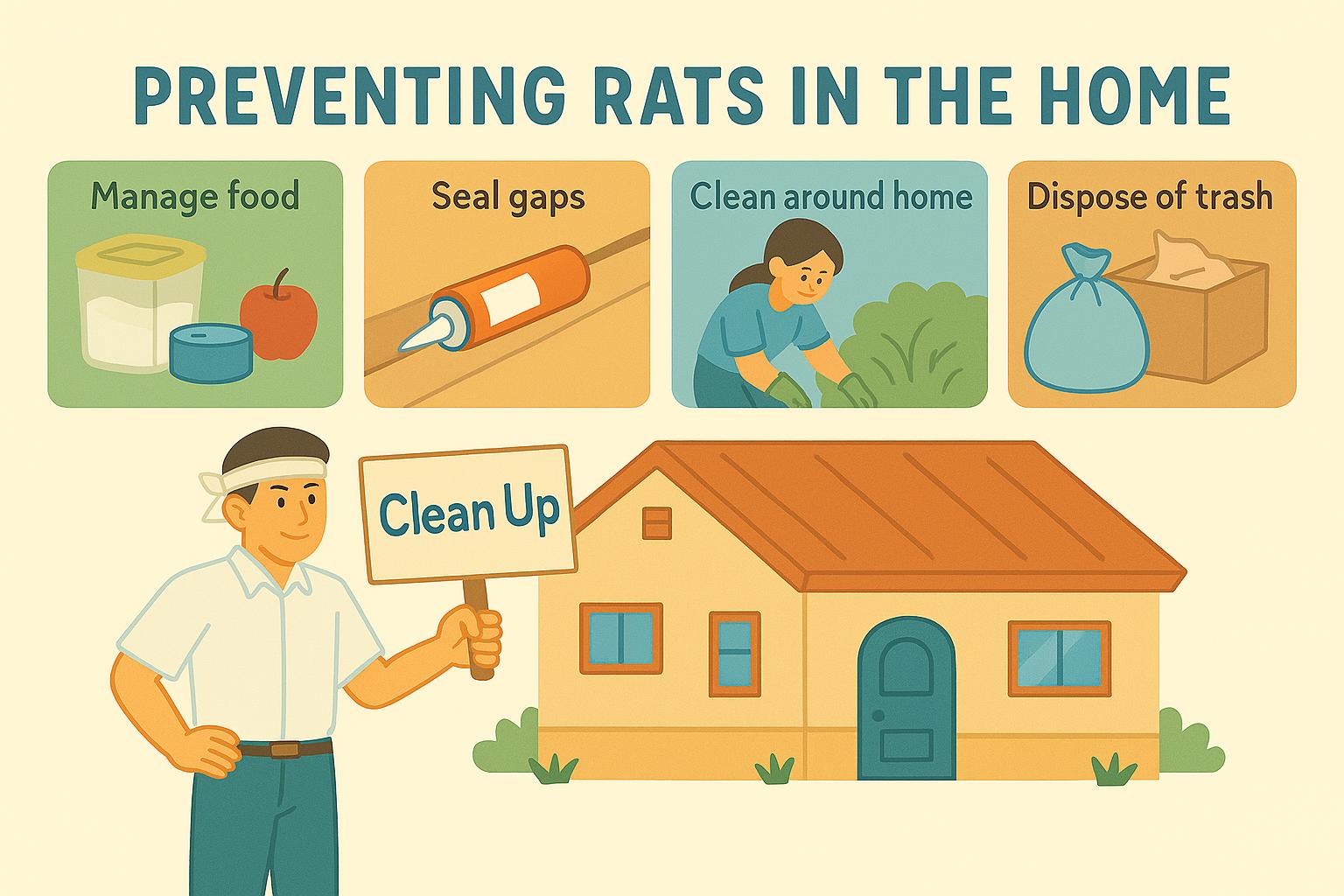

ネズミが出ない家にする予防法

食べ物の管理を徹底し餌場をなくす工夫をする

ネズミの侵入を未然に防ぐ最大の予防策は、家の中から餌となるものを排除することです。生ゴミは蓋付きのゴミ箱に入れ、ペットフードは食べきれる分だけ出すようにし、残った分は密閉容器に戻す習慣をつけましょう。

キッチンやダイニングでは、床や棚の食べかす、調理中の食材の飛び散りなどを毎日拭き取り、台所の流しや排水口も定期的に掃除して、においが残らないようにします。食品庫内も定期的にチェックし、古くなった食品を放置しないことが重要です。

巣作りの材料を家から取り除いておく

ネズミは巣材として柔らかい紙類、布、ビニール、発泡スチロールなどを集める習性があります。家の中に段ボール箱や古新聞、古着、ビニール袋が放置された状態だと、格好の巣材供給源となってしまいます。

使わない段ボールや古紙はこまめに処分し、収納スペースの中も整理整頓を心がけることが大切です。また、屋根裏や床下の不要物も見直し、巣の材料を減らすことが予防につながります。

長年手をつけていない物置や屋根裏、床下も点検して、巣材になる不要物を減らします。特に発泡スチロールや断熱材の破片はネズミに好まれるため、建材の管理も丁寧に行いましょう。

家の隙間を塞いで侵入・移動を遮断する

侵入の発見だけで終わらせず、実際の対処を行うことが予防法の要です。見つけた隙間や穴は、金網やパテ、金属たわしなどを使って封鎖します。

外壁のヒビ、床下の基礎部分、配管や電線の導入部、換気口の網破れなどはすべてチェック対象です。

特にクマネズミは家の中を縦横無尽に移動できるため、屋根裏や壁内の通路、床下の配線周辺など、内部の移動経路を遮断することも重要です。

さらに、家の周囲の環境整備も大切で、庭やベランダにゴミや不要物を置かない、草むらや雑木を定期的に刈るなど、外部から寄せつけない工夫も実践しましょう。

これらの対策を組み合わせることで、ネズミが出る家という評価を受ける前に、安心して暮らせる住環境を守ることができます。予防策は一度実施して終わりではなく、習慣として定着させることが鍵です。定期的な点検と見直しを続け、ネズミの被害を根本から防ぎましょう。

ネズミが出る家は汚いし終わりなのか まとめ

記事のポイントをまとめます。

- ネズミが出る家は食べ物やゴミ管理が甘い場合が多い

- 古い家や隙間の多い家はネズミ侵入の温床である

- 家の周囲の空き地や雑草は外部の巣の発生源となる

- 見た目がきれいでも隠れた侵入口があると危険である

- ネズミはサルモネラ菌やハンタウイルスを媒介する

- 糞尿や唾液の汚染は深刻な衛生リスクをもたらす

- ネズミは年間最大3,000回の排泄を行う

- 食品や調理器具の汚染による食中毒リスクが高い

- 電気配線をかじることで火災の原因となる

- ネズミが出る家は汚いというよりも、家族や住人の健康と安全を脅かす重大なリスクを抱える

- クマネズミは都市部や高層住宅にも出現する

- ネズミの繁殖力は高く一度住み着くと増加しやすい

- 秋冬は屋内侵入が約20%増えるため注意が必要である

- ネズミの勝手な消失は危険の終わりではない

- スピリチュアル的には生活改善のサインとされる

- ネズミが出る家は終わりではなく対策次第で再生できる